「あれ、なんだか今日の汗は苦い気がする…」と感じた経験はありませんか。普段はしょっぱいと感じるはずの汗の味に変化があると、何か体の不調のサインではないかと不安になりますよね。特に、その原因がストレスや疲労の蓄積なのか、それとも何か病気が隠れているのか、気になるところだと思います。また、筋トレ後や、お子さんの汗の味の変化に気づいて、どうしてだろうと疑問に思う方もいるかもしれません。

汗の味は、あなたの健康状態を映し出す鏡のようなものです。汗が苦いと感じる背景には、ミネラル不足や食生活の乱れ、さらには肝臓の機能低下といった様々な要因が考えられます。汗が臭いと感じる場合は、体内でアンモニアが増えている可能性も。このように、汗の味や臭いは体からの大切なメッセージなのです。

この記事では、「汗が苦い、なぜ?」というあなたの疑問に、専門的な観点から分かりやすくお答えします。汗がしょっぱいのが正常な状態である理由から、汗の味が変わる具体的な原因、そして今日から始められる対策まで、幅広く掘り下げていきます。子供の汗に関する情報も含め、あなたの不安を解消するための知識を網羅しました。

- 汗が苦くなる具体的な原因がわかる

- 汗の味で自分の健康状態をチェックする方法がわかる

- 食事や生活習慣で汗の質を改善するポイントがわかる

- 汗の味の変化に隠された病気の可能性について知れる

汗が苦いのはなぜ?考えられる5つの主な原因

- 汗の味で健康状態がわかる?しょっぱいのが正常

- 汗が苦い原因はミネラル不足?改善方法も解説

- 汗が苦いのはストレスや疲労のサイン

- 筋トレ後に汗の味が変わる理由

- 汗が臭いのはアンモニアが原因かも

汗の味で健康状態がわかる?しょっぱいのが正常

私たちの体は、体温を調節するために汗をかきます。この汗は、ただの水ではありません。汗の約99%は水分ですが、残りの1%には塩分(ナトリウム)、カリウム、マグネシウム、カルシウムといったミネラルや、乳酸、尿素、アンモニアなどが含まれています。この中で最も量が多いのが塩分であるため、健康な人の汗は基本的に「しょっぱい」味がします。

汗の役割は、蒸発する際の気化熱によって体温を下げることだけではありません。体内の老廃物を排出するという重要な役割も担っています。

汗をかく仕組みは2段階に分かれています。まず、汗の原料となる「原尿」が汗腺で作られます。この段階では、血漿に近い成分です。その後、原尿が汗管を通って皮膚の表面に出てくる過程で、体に必要なミネラル分が再吸収されます。この再吸収機能が正常に働いていると、余分な塩分だけが排出され、しょっぱい味の汗になるのです。

しかし、体の状態によっては、この再吸収のバランスが崩れ、汗の成分が変化することがあります。例えば、汗を大量にかく状況では再吸収が追いつかず、ミネラルが過剰に排出されることで、汗がよりしょっぱく感じられることもあります。逆に、汗が「苦い」「甘い」「酸っぱい」と感じる場合は、体内で何らかの変化が起きているサインと捉えることができます。

汗腺のトレーニング

普段あまり汗をかかない生活をしていると、汗腺の機能が低下し、ミネラルの再吸収がうまくいかなくなることがあります。これにより、ベタベタとした不快な汗をかきやすくなります。適度な運動を習慣にし、汗腺を鍛えることで、サラサラとした良い汗をかけるようになります。

このように、汗の味は健康のバロメーターの一つと言えます。しょっぱいのが基本ですが、それ以外の味を感じたときには、その原因に少し目を向けてみることが大切です。私の場合も、特に忙しい時期が続くと、汗の味がいつもと違うように感じることがあり、体調管理のサインとして意識しています。

汗が苦い原因はミネラル不足?改善方法も解説

汗に苦味を感じる場合、その主な原因の一つとして「ミネラルバランスの乱れ」が考えられます。特に、亜鉛やマグネシウムといったミネラルが不足すると、味覚に影響を与え、汗に苦味を感じやすくなることがあります。

ミネラルは、体の機能を正常に保つために不可欠な栄養素ですが、体内で生成することはできません。そのため、食事から摂取する必要があります。現代の食生活では、加工食品の利用増加や偏った食事により、意識しないとミネラルが不足しがちです。

汗とともに排出されるミネラルには、ナトリウムの他にカリウム、カルシウム、マグネシウム、そして亜鉛などがあります。これらのミネラルは、互いにバランスを取りながら働いています。例えば、亜鉛は味覚を感じる細胞の新陳代謝に不可欠であり、不足すると味覚障害を引き起こすことがあると言われています。

ミネラル不足を改善するための食事

ミネラル不足を解消し、汗の苦味を改善するためには、日々の食生活を見直すことが最も重要です。以下の栄養素を豊富に含む食材を積極的に取り入れましょう。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | 味覚の正常化、免疫機能の維持 | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ、納豆 |

| マグネシウム | 筋肉の収縮、神経伝達の補助 | 海藻類、ほうれん草、ナッツ、玄米 |

| カリウム | ナトリウムの排出促進、血圧の調整 | バナナ、アボカド、ほうれん草、昆布 |

| カルシウム | 骨や歯の形成、精神の安定 | 牛乳、ヨーグルト、小魚、豆腐 |

これらの食材をバランス良く食事に取り入れることが理想です。例えば、普段の白米を玄米に変えたり、お味噌汁に海藻を加えたりするだけでも、手軽にミネラルを補給できます。

サプリメントの利用について

食事だけで補うのが難しい場合は、サプリメントを利用するのも一つの方法です。ただし、特定のミネラルの過剰摂取は、他のミネラルの吸収を妨げるなど、かえってバランスを崩す原因にもなりかねません。利用する際は、製品の推奨量を守り、不安な場合は医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

ミネラルは体の潤滑油のようなものです。バランスの取れた食事を心がけることで、汗の味だけでなく、体全体の調子を整えることにつながります。

汗が苦いのはストレスや疲労のサイン

精神的なストレスや肉体的な疲労が蓄積することも、汗を苦くさせる大きな原因となります。私たちの体は、ストレスや疲労を感じると、それに対抗するために様々な反応を示しますが、その一つが汗の成分変化です。

疲労と乳酸

激しい運動や長時間労働などによって体に疲労が溜まると、エネルギー代謝の過程で「乳酸」という物質が筋肉中に蓄積します。この乳酸が増えすぎると、血液中に流れ出し、汗と一緒に排出されます。乳酸自体は酸っぱい味がしますが、他の成分と混ざることで、汗に苦味や特有の臭いをもたらすことがあります。「疲労臭」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これも乳酸やアンモニアが原因の一つとされています。

ストレスと自律神経

精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱します。自律神経には、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」があります。強いストレスを感じると交感神経が過剰に働き、汗腺の活動が活発になります。特に「精神性発汗」と呼ばれる、緊張や不安によってかく汗は、エクリン腺だけでなくアポクリン腺からの分泌も促します。アポクリン腺から出る汗は、脂質やタンパク質を多く含み、皮膚の常在菌によって分解されることで臭いの原因となりやすく、味にも影響を与える可能性があります。

私自身、大きなプロジェクトを抱えて睡眠不足が続いた時期に、汗がベタついて酸っぱいような、苦いような味に感じた経験があります。これはまさに、疲労とストレスが体に現れたサインだったのだと今では思います。このように、汗は正直な体のメッセンジャーなのです。

ストレスや疲労を感じたら、それは「休息が必要だ」という体からのサインです。意識的にリラックスする時間を作ったり、十分な睡眠をとったりすることが、汗の質を正常に戻すための第一歩となります。

- ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

- アロマテラピーや瞑想を取り入れる

- 軽いストレッチやウォーキングで血行を促進する

- 趣味に没頭する時間を作る

日々の生活の中に、こうした小さな休息を取り入れるだけでも、心身のバランスは大きく改善されます。汗の苦味は、ライフスタイルを見直す良いきっかけかもしれません。

筋トレ後に汗の味が変わる理由

日頃から筋力トレーニングに励んでいる方の中には、トレーニング後の汗の味が普段と違うと感じる方もいるでしょう。特に、汗に苦味やアンモニア臭を感じることがあります。これは、トレーニングという特殊な状況下で体内の代謝が変化するために起こります。

主な原因は2つ考えられます。

1. エネルギー源としてのタンパク質の分解

筋トレのような強度の高い運動を行う際、体はまず糖質をエネルギー源として利用します。しかし、トレーニングが長時間に及んだり、体内の糖質が不足したりすると、体は筋肉を分解してタンパク質をエネルギー源として使い始めます。このタンパク質が分解される過程で、「アンモニア」が発生します。アンモニアは体にとって有害な物質であり、通常は肝臓で無害な尿素に変換され、尿として排出されます。しかし、急激にアンモニアが増加すると、処理が追いつかずに一部が血液中に残り、汗として排出されるのです。このアンモニアが、汗の苦味やツンとした臭いの原因となります。

2. プロテインの過剰摂取

筋肉量を増やすためにプロテインを積極的に摂取している場合も、汗の味に影響が出ることがあります。タンパク質は体を作る上で非常に重要ですが、一度に処理できる量には限界があります。必要以上に摂取されたタンパク質は、結局体内で分解され、アンモニアの発生量を増やしてしまいます。これが、汗の苦味や体臭につながることがあるのです。

筋トレ後の汗対策

- トレーニング前の糖質補給:空腹状態でのトレーニングを避け、バナナやおにぎりなど消化の良い糖質を事前に摂取しておくことで、筋肉の分解を防ぎます。

- クエン酸の摂取:梅干しやレモンなどに含まれるクエン酸は、アンモニアの生成を抑制し、疲労回復を助ける働きがあるとされています。運動中や運動後に摂取するのがおすすめです。

- プロテインの適量摂取:自身の体重や運動量に見合った、適切な量のプロテインを摂取するよう心がけましょう。

筋トレと汗の関係を正しく理解し、適切な栄養補給を行うことで、不快な汗の味や臭いを防ぎ、より効果的なトレーニングにつなげることができます。

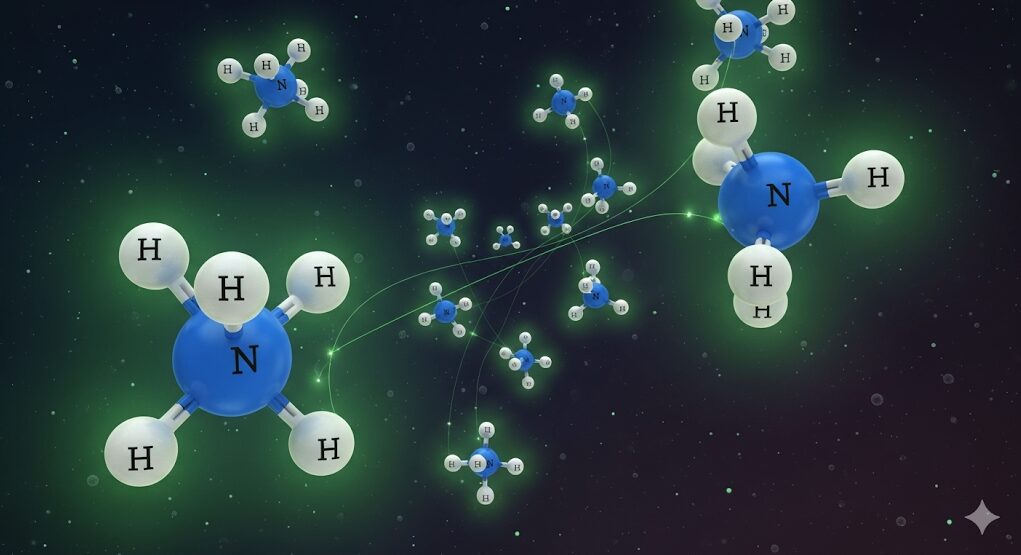

汗が臭いのはアンモニアが原因かも

汗の「苦味」と「臭い」は、しばしば同じ原因によって引き起こされます。特に、ツンと鼻を突くようなアンモニア臭がする場合、体内でアンモニアが増加している可能性が高いです。

前述の通り、アンモニアはタンパク質の代謝や激しい運動によって発生します。通常は肝臓で処理されますが、この処理能力を超えてアンモニアが生成されると、血液を通じて全身を巡り、汗や呼気として体外に排出されます。これが「疲労臭」とも呼ばれる体臭の正体の一つです。

アンモニアが増加する主な原因は以下の通りです。

- 肉体的な疲労の蓄積

- 精神的なストレス

- タンパク質の過剰摂取(肉やプロテインなど)

- 便秘

- 肝臓機能の低下

特に、腸内環境の悪化もアンモニア増加の一因です。腸内の悪玉菌はタンパク質を分解してアンモニアを発生させるため、便秘がちな人は体内のアンモニア濃度が高くなりやすい傾向にあります。

オルニチン回路とは?

体内で発生したアンモニアを無毒化する代謝回路のことを「オルニチン回路(尿素回路)」と呼びます。この回路は主に肝臓で行われ、アンモニアを尿素に変換する重要な役割を担っています。しじみに多く含まれるアミノ酸「オルニチン」は、この回路の働きをサポートすることで知られており、肝臓の健康維持に役立つとされています。

汗の臭いが気になるときは、デオドラント製品で一時的に抑えるだけでなく、体の内側から原因にアプローチすることが根本的な解決につながります。疲労やストレスを溜めない生活を心がけると共に、腸内環境を整える食事(発酵食品や食物繊維の摂取)や、肝臓の負担を減らす食生活(アルコールの過剰摂取を控えるなど)を意識することが大切です。汗の臭いは、生活習慣の乱れを教えてくれるサインでもあるのです。

「汗が苦い なぜ」と悩む人が知るべき対策と病気の可能性

- 汗の味を改善する食事のポイント

- 汗が苦いのは肝臓など病気のサイン?

- 子供の汗が苦い場合に考えられること

- すぐにできる汗の苦味対策とは

- 汗が苦いのはなぜ?原因と対策の総まとめ

汗の味を改善する食事のポイント

汗の苦味は、日々の食生活と密接に関係しています。体の内側から汗の質を改善するためには、特定の栄養素を補うだけでなく、食事全体のバランスを整えることが非常に重要です。ここでは、具体的な食事のポイントをいくつかご紹介します。

1. バランスの取れた食事を基本にする

基本中の基本ですが、主食・主菜・副菜を揃えたバランスの良い食事を一日三食とることが、健康な体、そして良い汗の源です。炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルを過不足なく摂取することを心がけましょう。特に、ミネラルの項目で紹介した、亜鉛やマグネシウムを多く含む食材を意識的に取り入れることが大切です。

2. 肝臓をいたわる食材を摂取する

汗の苦味の原因となるアンモニアの分解は、肝臓が担っています。そのため、肝臓の機能をサポートする食材を摂取することは、汗の質改善に有効です。私であれば、日々の食事にしじみの味噌汁を取り入れたり、ブロッコリーやキャベツなどのアブラナ科の野菜を積極的に食べたりします。

- しじみ:肝機能のサポートで知られる「オルニチン」が豊富。

- ブロッコリー、キャベツ:肝臓の解毒作用を高める「スルフォラファン」を含みます。

- レバー、うなぎ:ビタミンAやビタミンB群が豊富で、肝臓の代謝を助けます。

- にんにく、玉ねぎ:「アリシン」という成分が肝臓の働きをサポートします。

3. 腸内環境を整える

腸内環境の悪化は、アンモニアの発生源となり得ます。善玉菌を増やし、腸内環境を整えることで、体内のアンモニア量を減らすことができます。

- 発酵食品:ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなど

- 食物繊維:野菜、果物、きのこ、海藻類、玄米など

- オリゴ糖:バナナ、大豆、ごぼう、玉ねぎなど(善玉菌のエサになります)

4. 水分補給をこまめに行う

水分が不足すると、汗の成分濃度が高くなり、味や臭いを強く感じやすくなります。一度にがぶ飲みするのではなく、コップ1杯程度の水を1〜2時間おきにこまめに飲む習慣をつけましょう。特に運動時や入浴後は、失われた水分をしっかり補給することが大切です。水やお茶を中心に、スポーツドリンクは糖分の過剰摂取に注意しながら利用しましょう。

避けた方が良い食生活

一方で、動物性タンパク質や脂質の多い食事への偏り、アルコールの過剰摂取、インスタント食品やスナック菓子の多用は、内臓に負担をかけ、ミネラルバランスを崩し、腸内環境を悪化させる原因となります。汗の味や体調が気になるときは、これらの摂取を控えることも考えてみましょう。

食生活の改善は、すぐに効果が出るものではないかもしれませんが、継続することで確実に体は変わっていきます。まずはできることから一つずつ、日々の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。

汗が苦いのは肝臓など病気のサイン?

汗の味が苦いと感じたとき、多くの方が心配するのが「何かの病気ではないか?」ということだと思います。ほとんどの場合は、これまで述べてきたような疲労やストレス、食生活の乱れが原因ですが、中には注意すべき病気が隠れている可能性もゼロではありません。

汗の味の変化が症状として現れる可能性がある代表的な病気は、肝機能障害と腎機能障害です。

肝機能障害

肝臓は、体内の有害物質(アンモニアなど)を解毒し、無害な物質に変える重要な役割を担っています。しかし、ウイルス感染、アルコールの過剰摂取、肥満などが原因で肝臓の機能が低下すると、アンモニアを十分に処理しきれなくなります。その結果、血中のアンモニア濃度が上昇し、汗として排出される際に苦味や特有の臭い(アンモニア臭)を感じることがあります。

腎機能障害

腎臓は、血液をろ過して老廃物を尿として排出する役割を持っています。腎臓の機能が低下すると、本来尿として排出されるべき尿素などの老廃物が体内に蓄積しやすくなります。これもまた、汗の成分に影響を与え、味の変化や尿のような臭い(尿毒症臭)の原因となることがあります。

こんな症状があったら医療機関へ

汗の苦味に加えて、以下のような症状が続く場合は、自己判断せずに内科や消化器内科、腎臓内科などを受診することを強くお勧めします。

- 強い倦怠感、体が異常にだるい

- 食欲不振、吐き気

- 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)

- 体のむくみ

- 尿の量が減る、色が濃くなる

- 原因不明の体重減少

汗の味の変化は、あくまで体からのサインの一つです。過度に心配する必要はありませんが、「おかしいな」と感じる状態が長く続く場合や、他の体調不良を伴う場合は、専門家である医師に相談することが最も安心できる選択です。医療機関での検査によって、原因がはっきりすれば、適切な治療や対策を行うことができます。

信頼できる情報源として、厚生労働省のウェブサイトなども参考になります。例えば、肝炎に関する情報などが提供されています。(参照:厚生労働省 肝炎総合対策の推進)

子供の汗が苦い場合に考えられること

「子供の汗を舐めてみたら、なんだか苦い気がする…」親として、お子さんの些細な変化は気になるものですよね。子供の汗が苦い場合、大人とは少し異なる視点で考える必要があります。

まず、子供は大人に比べて体温調節機能が未熟で、新陳代謝が非常に活発です。そのため、汗をたくさんかくのはごく自然なことです。基本的に子供の汗もしょっぱいものですが、苦味を感じる場合はいくつかの原因が考えられます。

1. ミネラルバランスの乱れ

大人と同様に、子供もミネラルバランスが崩れると汗の味が変わることがあります。特に、好き嫌いが多く食事が偏りがちな子や、お菓子やジュースをよく口にする子は、ビタミンやミネラルが不足しやすい傾向にあります。汗をたくさんかいた後に適切な水分・ミネラル補給ができていない場合も、一時的に汗の成分が濃くなることがあります。

2. 疲労やストレス

子供は元気に見えても、慣れない環境(入園・入学など)や友達との関係、習い事などでストレスを感じていたり、遊び疲れていたりすることがあります。このような心身の疲労が、汗の質に影響を与える可能性も考えられます。

筆者の子供も、運動会や発表会など、大きなイベントの後はいつもより汗の臭いが強いように感じることがあります。子供なりに緊張や興奮、そして疲労を感じているのだなと、汗を通じて子供のコンディションを察することがあります。

3. 病気の可能性は?

子供の汗が苦いからといって、すぐに重篤な病気を心配する必要はほとんどありません。しかし、非常に稀ですが、生まれつきの代謝異常の病気などで汗の成分に変化が見られることもあります。もし、汗の味の異常に加えて、

- 体重がなかなか増えない

- 機嫌が常に悪く、ぐったりしている

- 食欲がない、嘔吐を繰り返す

といった症状が見られる場合は、かかりつけの小児科医に相談してみましょう。

保護者ができること

- バランスの取れた食事:野菜や海藻類など、ミネラルを多く含む食材を食事に取り入れる工夫をしましょう。

- 適切な水分補給:汗をかいた後はお茶や水、子供用のイオン飲料などで水分とミネラルを補給させましょう。

- 十分な休息:質の良い睡眠がとれるよう、生活リズムを整えましょう。

- スキンケア:汗をかいたらこまめに拭き取ったり、シャワーを浴びたりして、皮膚を清潔に保つことも大切です。

多くの場合、子供の汗の苦味は一時的なものです。日々の生活習慣を見直し、お子さんの様子を注意深く見守ってあげることが大切です。

すぐにできる汗の苦味対策とは

汗の苦味の原因は様々ですが、生活習慣を見直すことで改善が期待できます。病院に行くほどではないけれど、何か対策を始めたいという方のために、今日からすぐに実践できる対策をまとめました。

1. ストレスマネジメントと十分な休息

心と体の疲れは、汗の質に直接影響します。忙しい毎日の中でも、意識的にリラックスできる時間を作りましょう。

- 質の良い睡眠:就寝前のスマートフォン操作を控え、寝室の環境を整えるなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。成人の場合、7時間程度の睡眠が推奨されています。

- 入浴:38〜40℃程度のぬるめのお湯に20分ほど浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。

- 適度な運動:ウォーキングやヨガなどの軽い運動は、血行を促進し、ストレス解消に効果的です。汗腺の機能を高めることにも繋がります。

2. 食生活の見直し

「汗の味を改善する食事のポイント」でも触れましたが、まずはバランスの取れた食事を心がけることが基本です。特に以下の点を意識してみてください。

- ミネラル豊富な食材をプラス:いつもの食事に、海藻やナッツ、緑黄色野菜などを一品加えてみましょう。

- アルコールや脂っこい食事を控える:肝臓に負担をかける食事は、週に数日でも良いので控える日(休肝日など)を設けてみましょう。

3. こまめな水分補給

喉が渇いたと感じる前に、こまめに水分を摂る習慣をつけましょう。体内の水分が充足していると、老廃物の排出がスムーズになり、汗の成分も正常に保たれやすくなります。

汗をかく習慣をつける

エアコンの効いた快適な環境にいる時間が長いと、汗腺の機能が低下しがちです。週に2〜3回、じんわりと汗をかく程度の運動(有酸素運動など)を取り入れることで、汗腺が再活性化し、ミネラルの再吸収が効率的に行われるようになります。これにより、サラサラとした良い汗がかけるようになり、汗の味や臭いの改善も期待できます。健康日本21アクション支援システム(厚生労働省)でも、健康づくりのための運動が推奨されています。(参照:厚生労働省:健康日本21アクション支援システム)

これらの対策は、汗の苦味改善だけでなく、全身の健康維持にも繋がります。まずは一つでも、ご自身のライフスタイルに取り入れやすいものから始めてみてはいかがでしょうか。

汗が苦いのはなぜ?原因と対策の総まとめ

この記事では、「汗が苦いのはなぜ?」という疑問にお答えするため、その原因から対策、そして考えられる病気の可能性まで詳しく解説してきました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。

- 健康な汗はしょっぱいが、苦い場合は体からのサインである

- 汗の苦味はミネラル、特に亜鉛やマグネシウムの不足で生じることがある

- 疲労やストレスは体内の乳酸値を上げ、汗の味に影響を与える

- 筋トレ時のタンパク質分解やプロテイン過剰摂取はアンモニアを発生させ汗を苦くする

- アンモニアの増加は汗の苦味と「疲労臭」の原因となる

- 肝機能の低下はアンモニアの解毒能力を下げ、汗の質を悪化させる

- 腎機能の低下も老廃物の蓄積により汗の味を変える一因となりうる

- 対策の基本はミネラル豊富な食材を意識したバランスの良い食事である

- 肝機能を助けるオルニチン(しじみ等)や腸内環境を整える発酵食品が有効

- こまめな水分補給は体内の老廃物排出を促し、汗の成分を正常化する

- 子供の汗が苦い場合も、主に栄養バランスの乱れや疲労が原因である

- 質の高い睡眠、入浴、適度な運動はストレスを軽減し汗の質を改善する

- 定期的な運動で汗腺機能を鍛えることは、良い汗をかくために重要である

- 強い倦怠感や黄疸など他の症状があれば、迷わず医療機関を受診すべきである

- 汗の味は生活習慣を見直すきっかけとなる健康のバロメーターである